家を建てると、逃れられない税金が固定資産税。

賃貸暮らしの場合、今まで無かった税金が毎年かかってきます。

これが思っていたよりも結構高く、

今払っている家賃で、家が建ちますよー

という営業さんの言葉が、本当に「家が建つだけ」ということに気がつく一つの要因だと思っています。はは(*_*)

そんな固定資産税ですが、納付書には、

これだけ家の価値があるから、これだけ払ってね。

ということしかわかりません。

実際には固定資産税を決定している家屋標準課税額という値が、図面と現場調査によって決定されているのですが、その情報については、普通には手に入れることができません。

家のことなので、固定資産税の縦覧などを機に見せてくれればいいのにとは思うのですが、そうは行かないようです。

情報公開制度を使って、我が家の固定資産税の計算根拠を調べてみよう!

情報公開制度を使って固定資産税の算出根拠となる課税標準額を教えてもらいました。

ただ、一般に公開されているものではないため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて情報公開してきました。

固定資産税とは?

固定資産税は土地、家屋、償却資産についてかけられる税金です。

償却資産とは会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具・器具・備品などをいうのですが、今回は家屋についてのみ見ていきたいと思います。

住宅専用の一軒家であれば、固定資産税がかかるものは、土地と家屋ぐらいかと思います。

家屋についてはその家の価値から算出した課税標準額を持って、1.4%を掛けたものが固定資産税として課税されます。

固定資産税の縦覧制度って?

縦覧は、固定資産税(土地または家屋)の納税者の方が、同一区内の他の固定資産(土地または家屋)の価格との比較を通じて、ご自分の固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するものです。

土地の納税者の方は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者の方は家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。

なお、償却資産には縦覧の制度はありません。

自分だけ高いんじゃない!?

など、違いがあまり無いことを確認できるみたいですね。

ただ、一条工務店のような高気密高断熱住宅だったり、三井ホームのような、内装材にかなりこだわりがあると固定資産税も高くなる傾向にあるようです。

高いということは、家としての価値がしっかり評価されているということでもあります。

市の担当者の方も、

一条工務店さんは固定資産税が高くなりがちなんです・・・

と言っていました。

縦覧した結果、そういうことを質問される方が多いのかもしれません。

そういうことのためにも、課税標準額(固定資産税の根拠)の詳細を見ることができればいいのに。

と思ってしまいました。

木造家屋再建築費評点計算書を頂いてきました。

この計算書を頂く前に、事前に公開されている家屋の課税標準額の計算の手引きなどを見て、自分で計算してみました。

実際に役所で計算された課税額の元となる評点と、自分で計算した評点を実情と比較してみたいと思います。

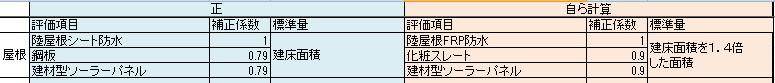

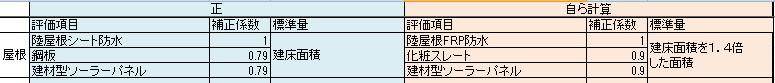

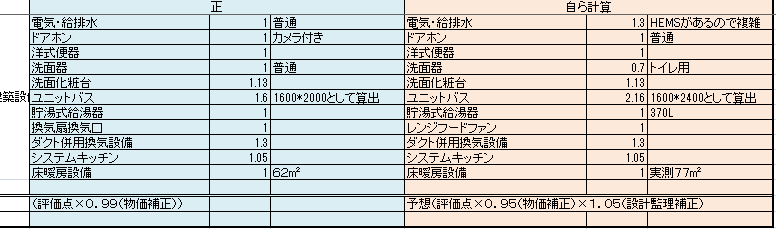

表の左側が固定資産税で使用された値。

右側は自分で総務省から出されている家屋の価額を求め表+手引きから計算したものです。

屋根

まず屋根から見ていきます。

陸屋根FRP防水だと思っていたところはシート防水だそうです(汗)

カラーベストは鋼板で計算されています。そういうものなのかな。

補正係数 評点計算書

片流れ屋根(0.8)、3寸屋根勾配(0.9)、軒出90cm(※1.25)下屋無し(1.0)施工の程度(1.0)となっており0.79で計算されていました。

自分の計算

片流れ屋根(0.8)、3寸屋根勾配(0.9)、軒出(1.1)下屋無し(1.0)施工の程度(1.0)となり、全てかけ合わせると0.9なので、少し差が出ています。

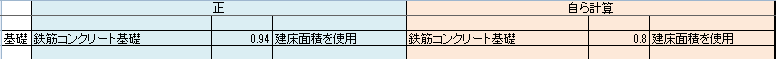

基礎

ほぼ正方形の我が家は凹凸の無い基礎ということで補正係数を0.8にしていましたが、どうやら0.94で計算されているようです。

地上高は45cmと同じでした。

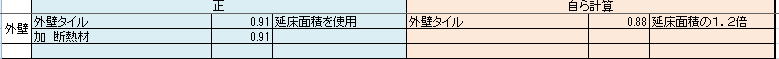

外壁

外壁は枠組み外装タイルで同様でしたが、施工料で自分の考えていた値よりも少し高い値が採用されているようです。

ここで加算されている断熱材ですが、「並」とのことでした。

かなりの厚さのEPSが並にしてしまうと中、上はどういうものなのかなと思ってしまいます。ただ、断熱材についてはあまり気にせず並にしているのかもしれません。

柱

![]()

こちらも評点計算書のほうが高くなっています。

壁が多いからかもです。

建具

![]()

建具のグレードは中となっていました。

建具はドア、窓などのことを示しますが、ツインペアガラスのLow-eなのですが、中の扱いとなっているようです。

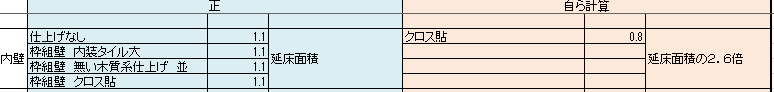

内壁

全部まとめてクロス貼り。としていましたが、評点計算書ではクロスの貼っていない箇所、タイルなどの面積が細かく計算されていました。

施工量は評点計算書上では多いとされているようです。

天井

こちらについても細かく面積が計算されていました。

断熱材も追加されているようですが並です。

床

こちらも細かく面積が計算されていました。

まさか物置の床が”仕上げ無し”であることまで計上されています。

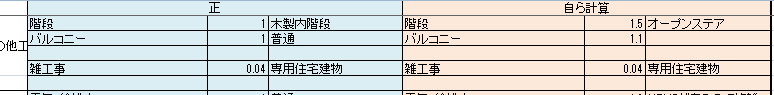

その他工事

階段やバルコニーそして雑工事です。

実際にはオープンステアなのですが、木製内階段でも有るといえばあるのでしょうか。

建築設備

違っていた項目について見ていきます。

電気、給排水については、HEMSがあるので配線数が多く、電気工事が大変と思い加算しましたが、図面からは読み取れないかもですね。

ユニットバスについては実際にはこれぐらいの大きさなのかもですね。面積から拾ったので容積は少ないのかも。

床暖房設備についてはなぜか62平米になっていました。若干実測とズレていますが、縁まで床暖房は無いとか、そういう理由かも。

実際に我が家の木造家屋再建築費評点計算書を見てみて。

思っていた以上に細かく計算されている印象でした。

ただ、図面から読み取れない箇所については一般的な性能を入れているのかもしれないですね。

HEMSに断熱材、建具の性能の差が実際に自分で計算した評点と比べて低く出てしまっているのかなと思います。

それでは(^O^)/

コメント