こんにちは、はっちです^^

今回は大型のDIYに挑戦です。

子供が小学校に上がる時に、どんな机がいいのかな~、ということを色々と考えていたところ、目についたのが、ベネッセコーポレーションの学習机でした。

ベネッセコーポレーションのHP

学習机と言えば、教科書やノート、小物入れなどが付いた上棚がついているのが普通かと思うのですが。

ベネッセさんの机は違いました。

①気が散る上棚はつけない。

②天板を広く使える。

③成長に合わせて使える。

の特徴を活かした机を作っておられます。

確かに、教科書やノートに集中している時に余計なものが目に入らない。というのは大きいです。棚の収納力については、横にでも増設すればいいですしね。

これは良さそう。

じゃぁ。

作ってみるか!(なぜに)

ということで、学習机DIYチャレンジです!

ただし、子供が色々お友達の部屋とかを見て、「やっぱり既製品がいいなぁ。」と言われれば普通に机を購入するつもりで作っています^^

そこら辺はパパの趣味ということで^^

集中できる学習机をDIYで作ろう

まずは、机を支える脚から作成していきます。

材料費などは最後にまとめたものを掲載予定ですm(_ _)m

脚の材料はSPFの2×4材を使用。

重たくはなりますがバランスと頑丈さで太い足を選びました。

机の高さは大体70cm位を想定して作っています。

一般的にそれぐらいか、子供用ならもう少し小さくても良いかもです。

それぞれの木材の固定は、50mmほどのコーススレッドを2本ずつ使用して接続しています。

ただ、50mmのコーススレッドでは長さが足りませんので、座彫りして届かせています。

これを二組作っておきます。

なんだか気になる様子の子供達。

続いて天板を作成します。

天板は机を大きくすればするほどたわみやすくなりますので、多少でも厚みのあるものが良いかなと思います。

パイン集成材だときれいな木目ですし、お値段もお手頃。

厚さは2.5~3cmぐらあると安心かなと思います。

我が家の場合、2年目点検で僅かに歪んだ扉を頂いていましたので、それを使用しました。

表面がしっかり加工してあるので、後でウレタンニスなどで保護すればばっちり使えそうです。

今回はこの中古扉を使用していますが、やり方はホームセンターなどで売っている少し厚め(25mmぐらい)の集成材を使っても大丈夫です。むしろ、そちらのほうが木目が綺麗に出たかな、なんて思っています。

サイズは違いますが、価格としては6000円ほどです。

こういうのは送料が高いですしね。ホームセンターだと4000円ぐらいで買えると思います。

さらに扉を使ったからこそ苦労した点も出てきてしまいます^^;

これを裏側についている金具などを外して。。。

外した状態の板ですが、かなりでっかいですしかなり重たいです。

丸のこでカットしてみました。

中身は補強+チップを固めたOSB合板みたいになっていました。

また、厚みは有るのですがところどころ空洞になっているので、使用する際は注意が必要です。

これを予定した机の天板サイズにカット。

とりあえず乗っけてみます。

うん、なんか形になってきた。(脚が違いますが失敗作です^^;脚だけ先に紹介した2✕4材で作り直しました。)

これだけではぐらぐらなので、補強を入れていきます。

机の裏側にあたる面に1×4材を。

またせっかくなので、写真見にくいですが、下側にも補強を入れつつ、足元に辞書置き場のような物を設置しました。

ただ普通に足置き場にもなるかもですね。

このあたり、大事になってくるのは、脚が垂直に立っていることです。

ここがずれると、次に作る引き出しの精度が悪くなってしまいます。

机DIYの難所 引き出しの作成。

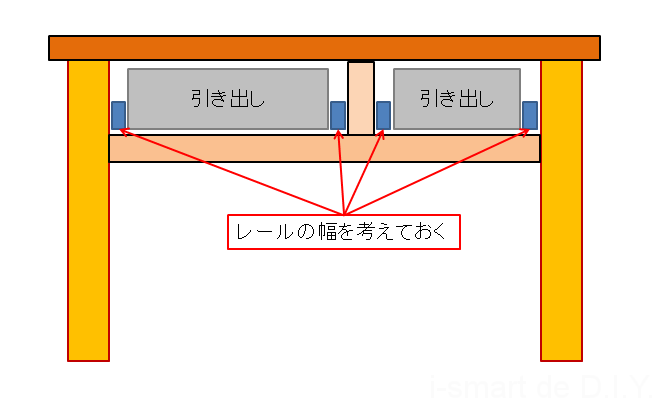

続いて机の脚の位置が決まったことで、引き出しを作成していきます。

今回の学習机DIYの一番の難所です。

今回作成する引き出しは2つ。

大きい引き出しと、小物を入れておくような小さな引き出し。

さらにデスノートが見つかったときのための、自動発火。。。

止めておきなさい。

引き出しに必須なのは軽く可動できるレール。

このレールの幅と引き出しの幅がぴったり出ないと、引き出しが稼働しにくくなったり外れやすくなったりするので注意です。

ただ、このようなタイプのレールは多少の遊びがあるので、±2mmぐらいズレていてもちゃんと稼働してくれます。

まずは引き出し自体を作っていきます。

引き出しの組み立て

先程カットした机の天板を裏返して、脚の位置、レールの幅、補強を考えて、引き出しの幅を決めます。

写真は机を裏返したところ

引き出しの幅が決まったら、使用される集成材をカットしていきます。

こちらで使用する集成材は厚み1.5~2cmぐらいでいいかなと思います。

それほど重いものを入れるわけではないですし。

自分が使用したのは厚さ18mmの集成材です。

引き出しだけならそれほどのサイズはいりませんが、必要な分だけ購入するといいと思います。

集成材の板に必要な大きさに線を引き、じゃんじゃんカットしていきます。

こういう時に小さい丸鋸があると便利ですね。

枠ができました。

なんとなく固定せずに机に入れてみます。

まぁまぁの幅です。レールの幅も大体良さそう。

ちなみに、引き出しの底板には、薄いMDF材を使用しました。

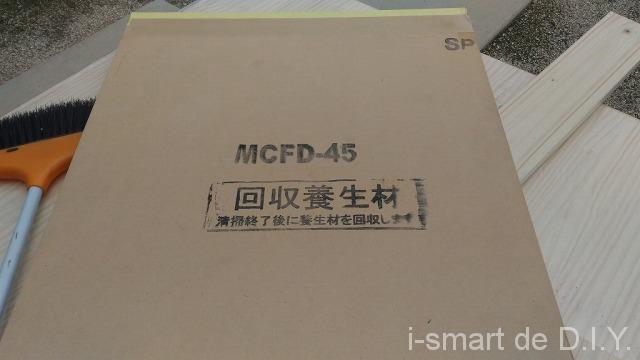

ただ今回自分は交換した扉についていた養生材を使用しました^^;

薄め(3mm程度)のMDFの板のようです。

建築中に床養生などでも使用されています。

今回、この底板にも集成材を使用しても良かったのですが、引き出しに入れるものが、主に文房具やノートなどだと思われるので、強度はそこまで必要なく、重たくなるのを避けたかったからです。

ただ、集成材でも大丈夫^^

集成材を使ったほうがかっこいいですよね。

これは集成材を使って引き出しを作った例

横のサイドキャビネットを作る時の写真です。

この養生板を取り付けるにはちょっと一工夫。

裏からビスを打っても良かったですが、多少不格好になるので。

集成材の枠に溝を制作して、養生材を差し込むようにしています。

この溝は、丸鋸の刃の出を1cmほどに調整して掘っています。

固定して、2~3度ほど溝を作るように丸のこで削ります。

ずれやすいので注意してください。

ヤスリ掛けして溝に養生板が入るようにしてみました。

また、後から気がついたのですが、引き出しの背面側をこのように角度をつけておくと、引き出しを入れやすくなります。

というか、角度つけなかったら入りませんでした。

引き出しの大きさにもよりますが、ご注意ください。

ちなみにこの角度を付けてのカットも、一旦分解してから先程の丸のこを使用しています。

後、引き出しと引き出しの間の部分ですが。

レールを取り付ける関係上、集成材の板を取り付けています。

ここの取り付けは少し工夫しています。

木と木をつなぐ初ダボに挑戦。

今回、あまり厚みのない板に逆さまに取り付けるため、接着剤だけでは不安だったので、ダボという接続方法を取っています。

ダボはこのような木の杭のようなもので、この木の杭のサイズに繋ぎたい材に穴を空け、このダボを差込み、ボンドで固定することで接着強度を出します。

ダボ打ちするには、同じ位置関係で、二つの合わせるものに穴に空ける必要があります。

そのため、2つ上の写真左側にあるダボマーカーと呼ばれるものを使用します。

ダボを取り付けたい位置に穴を開けた後、ダボマーカーを差込み、相手側にくっつけることで、相手側に凹みができ、そこを中心に穴を空けることで、両者一致した穴が空きます。

ダボマーカーで跡をつけました。ちょっとずれて2箇所になってます(汗)

さらに重要なのがダボを入れる穴をしっかり垂直に穴を空けること。

これが難しい。

こんな垂直に穴を空ける道具もありますが、これでも難しいみたいですね。

今回使用したダボは直径8mm。穴を開けるドリルも8mmを使用しています。

天板の裏にダボ用の穴を空け。

ダボを差込みボンドで固定した物を天板の裏側に取り付けます。

これでがっちり接着することができました。

そして、引き出しとの位置関係、高さを見つつ、レールを取り付けます。

今回使用したのはヨーロピアンスライドレールというレールの400mmのものです。

ホームセンターで購入しました^^

レールは平ネジの頭のサイズが直径3.1mmのものを使用してください。

多少はずれても大丈夫ですが、大きすぎるとネジが沈み込まずレールの可動に支障がでてしまい、小さいと固定できません。

長さも集成材を突き抜けてはいけませんので、15mmと短いものをホームセンターで買ってきて固定しています。

最後に引き出しの支え+机の補強として、1×4材を横に渡しました。

先に作った脚の上桁の下側に取り付いています。

これで引き出しは完成・・・ではちょっとさみしいですので。

天板の板と同様に引き出しの持ちて部分をと化粧板を取り付けます。

実は先程のレールを取り付ける際。

引き出しの頭が出てこないように、化粧板分の厚みを考えて位置を調整しています。

そして、ちょうど天板がはみ出している幅が、この板の厚み分に設計してあります。

ここに先程天板で使用した扉の余りから化粧板分をカット。

これまた位置をしっかり合わせて、多少の歪みでも引き出しが引っかからないように調整しつつ。

ボンドで貼り付けました。

ボンドが固まるまでがっちり固定。

傷つかないようにティッシュを挟んでいます。

最後に、100均で買ってきた取っ手を取り付けます。

後から化粧板を貼り付けたので、付属のネジではまったく届かず、長いものをホームセンターで購入しています(写真のねじ)。

位置を確認して、ドリルで穴を真っ直ぐに空けて、取り付け完了です。

持ち手付きの引き出しが完成しました。

ここまでで十分机としての機能は果たしてくれますが、ここからがせっかくDIYする理由でも有る、集中するための機能を追加していきます。

ここからが今回の目玉。次回に続きます。

コメント