こんにちは、はっちです^^

今回は以前製作した学習机の横にあったサイドワゴン(引き出し)の作り方の紹介です。

学習机というぐらいだったら、やっぱりサイドワゴンはいるよね。

普通セットだよね。

となんだかわからない了解をいただきましたので、学習机を作りつつ、サイドワゴンも作っていこうということでDIYしてみました。

今回のポイントはなめらかな引き出しです。

集成材でサイドワゴンを作ってみよう。

サイドワゴンの作成は主に四角を作って引き出しを付けるのをイメージして作成していきます。

材料は18mmの集成材を使用しました。

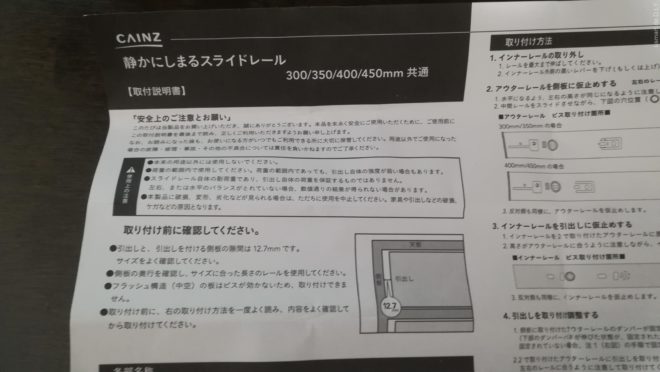

と、今回のなめらかな引き出しの最大のポイントでもある、ベアリング式のスライドレール。

カインズホームで購入。静かにしまるレールです。

以前学習机DIYで使用した引き出しのレールは中々シンプルな作り。

こちらもカインズホームで購入したヨーロピアンレールというもの。

こちらは遊び(余幅)もあるため作るのには作りやすいのですが、引き出しを出すと、

ごろごろごろ。

と音がします。

いや、別に良いんですが、なんとなく、スーッとしまる引き出しが作りたかったんです^^

今回のベアリング式のスライドレールはソフトクロージング付き。

いやーいいですよ(自己満足)(^_^;)

すーっと閉まります、すーっと。

ただ、その分注意して置かなければ行けない点があったりします。

それは後ほど紹介するとして。

後はワゴンなので、可動できるようにキャスターです。

それでは作っていきたいと思います。

学習机のサイドワゴンの作り方。

まずは棚を製作していくのですが、その前にざっくざっくと集成材を引き出しや外枠の大きさにカットしていきます。

えっちらほっちら。

集成材を欲しいサイズにカットしていきます。

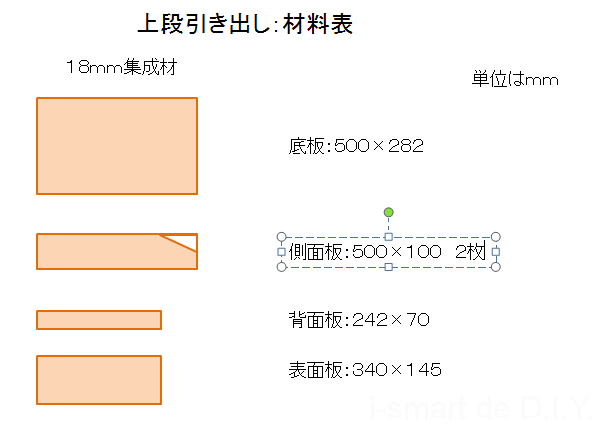

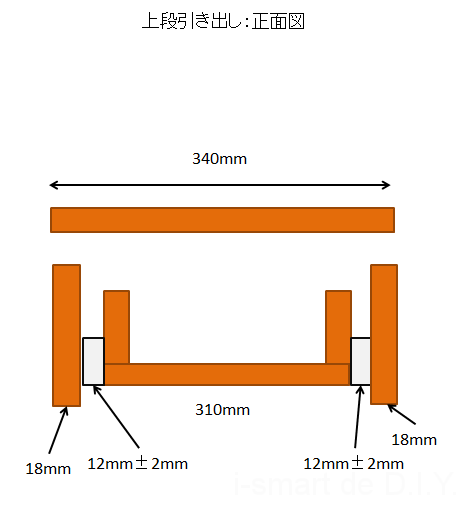

上段の引き出しの材料表です。

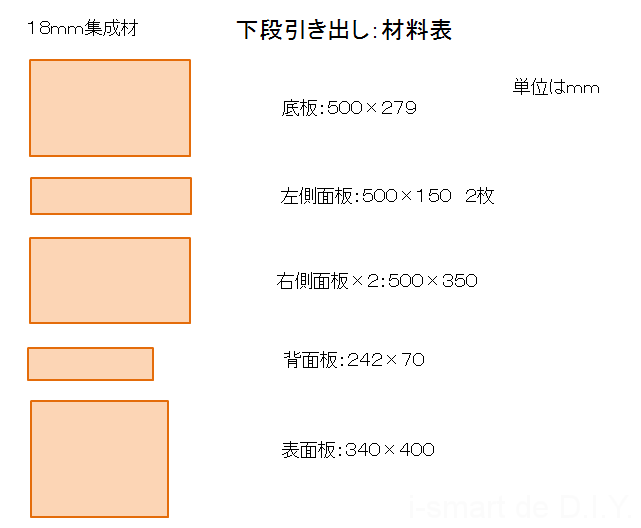

下段の引き出しの材料表です。

カットした集成材は角を落としていくのですが、今回から角落としの強い味方登場です^^

ホビーカンナ。

カンナってなんとなく、木の平面を整えるような感じがしますが、こんな感じで角を落とすのにとても便利です。

やすりで削るのと違って、一気に角が落とせるため作業が早い。

落とした後はヤスリでなめらかにする必要はありますが、やすりだけより、全然早く角が滑らかになります。

角を落とした材料を仮組みしてイメージ。

こちらは組み立てたサイドワゴンの上段の引き出しです。

手前側が一部角度をつけてカットしてあるのは引き出しを取り付ける時に、スムーズに入るようにしています。

このレールは下斜め方向から入れるため、角を取ってあると高さが無くても入るようになります。

この辺りは以前の学習机DIYで学びました^^

この引き出しを見て、何も考えずに切っていきましたが、木目は長い方を基準に沿うと後々曲がりとかが少なくなるかなと後から気が付きました。(汗)

集成材はそれ自身が曲がりにくくなってはいますが、長く木目を取ったほうが綺麗な気もします。

下段の引き出しも切り出して仮組みしてみました。

やけにいびつ。

このサイドワゴンは娘の利き手である右側に置かれること想定しているので、左から教科書やノートなどの大きいものが入れやすいように、引き出しの枠を低くしています。

まだ表板は取り付けていません。

なんとなく組んでみてOKだったら、続いて引き出しを収めるサイドワゴン本体を作っていきます。

ですが、まだ組みません。理由は先程のスライドレールにあります。

なめらかなスライドレールは遊びがほとんど無い。

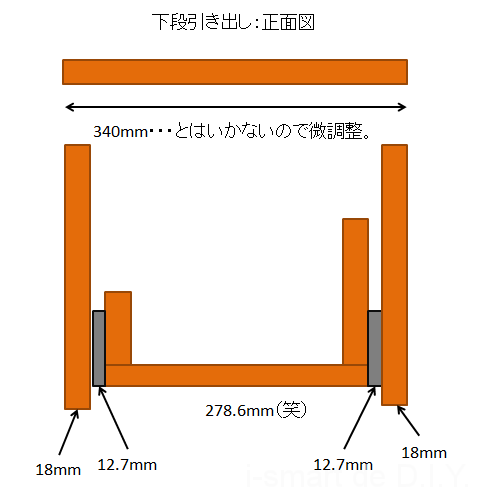

枠を作る時の注意点ですが、今回使用するスライドレールは遊び(隙間)がほとんどありません。

ほぼ、きっちり作らないとレールが取り付けられなくなってしまいます。

その幅はきっちり12.7mm。

とてもその精度で取り付けることはできませんので、引き出しの幅を優先した本体づくりをしていきます。

先に上下の引き出しを同じ幅で作り、それに本体をつけるカタチで製作していくことにしました。

図解するとこんな感じ。

ワゴンの天板面が現物合わせになります。

実際にワゴンの下段の引き出しの取り付け位置を確認しています。

ちなみに似たような絵になりますが、上段の引き出しはこんな感じになります。

こちらのヨーロピアンレールには遊び(余裕)があるため、多少のズレは大丈夫です。

サイドワゴンの組み立て

組み立てには家具などで良く使われているダボ打ちで接合していきます。

ダボ打ちとは

ダボと呼ばれる小さな木の棒を予め開けておいた穴に接着剤と共に入れ、表面から接合部が見えないようにする方法です。

釘を使用しないため綺麗に見え、引っかかったりもしないため家具によく使われています。

ただ、ビスと違って、取り外しができなくなる点は注意。解体する時は壊すときですけどね。

ダボを入れる穴をドリルで穴あけ。

まずはダボを入れる穴をドリルで穴あけをしていきます。

その際、深さを一定にしないと、深く入りすぎてしまい接合が弱くなってしまいます。

なので一定になるようにドリルビットにビニルテープを巻いて穴あけします。

空けた穴にダボマーカーを使い、くっつけることでシルシが付きますので、相手側にも同じ場所で穴を開けます。

両側、同じ位置に穴が空けられたら、木工用ボンドとダボを入れて、お互いを接合。

これでがっちりくっつきます。

表面から見えてしまう場所はこの方法で接合し、引き出しは木工用ボンドで接着した後にビス止めしています。

ただ、ワゴンの外枠はスライドレールを取り付けた後に組み立てますのでー^^;

神経を使うスライドレールの取り付け

そして、引き出しが出来たら、次にスライドレールを取り付けていきます。

スライドレールの取り付けには指定した高さのビスを使用してください。

頭が大きすぎても入り切らず、レールが途中で引っかかってしまう可能性があります。

頭が小さすぎれば止まりませんし、長さも集成材を突き抜けないように注意です。

取り付けは左右対称に。

結構神経を使います。

上段の引き出しで使ったレールは下の写真のようなレールになりますが、引き出し側と枠側でバラせるため、それぞれで取り付ければよかったのですが、

このベアリングレールはバラせません。

ですので、取り付けの手順に注意です。

枠側にレールを取り付け、いっぱいまで引き出した状態で引き出し側を取り付け。

簡単に書いていますが、これが結構難関。

ちょっと浮かしたり、バランス取ったり、枠が邪魔で取り付けしにくかったり。

しっかり鉛筆などで場所を確定させて、足で支えて、腕で固定してなどなど(汗)

ねじ位置がずれたり、斜めに取り付けてしまうと、レールの滑らかさが無くなってしまいます。

うんしょうんしょと辛い体勢を取りながらもなんとか取り付け。

ちゃんとすーっと動いた時はなんだか感動。

はい、ただ、この時点でやってしまったことが一点。

上の棚を先につけるの忘れてた・・・

余りにも下の棚に目を向けすぎて、先に作ってしまいました。

まぁ、上の棚は重量物は乗らないので引き出しと同じような仕様のレールをなんとか狭いながら取り付け。

できました。

このヨーロピアンレールは多少の遊びがあるので取り付けは多少楽です。

上段のレールの詳しい取り付け方は、以前学習机を作った時の記事を参照お願いいたします。

そして、最後に本体部分はコの字になっているので、裏面と下面をSPF材で補強。下面には補強兼、キャスターの取り付け台座を設置しました。

下面です。

100均で買ってきたキャスターなのですが、付属のビスが太くて木材が割れてしまう可能性があります。

ですのでドリルで下穴を開けて設置。

裏面もSPF材を取り付けて補強。本当なら裏面も集成材にしたほうがいいのですが、軽さと見えないところなので、ということで^^;

裏面側です。

裏から見ると若干残念な感じ(汗)

最後に表面となる引き出しの表面をボンドで取り付けていきます。

自作ハタガネで固定。

外せない下段の引き出しはそのままボンドで貼り付けておきました。

自作ハタガネの作り方はコチラ

サイドワゴンの仕上げの塗装。

集成材はその綺麗な木目が良いのですが、さらに強調させるためにワトコオイルを塗ってみました。

元々白っぽい木の色が、木目が引き立つ色になります。

この当たりの塗装はお好みで^^

最後に、表面をウレタンニスでコーティング。

コーティングして乾いた後は全体的に目の細かいヤスリ(#400)で仕上げます。

目の細かい400番程度のやすりをかけて、再度ウレタンニスを塗るとすべすべの仕上がりになります。

サイドワゴンに持ち手を取り付ける。

最後に引き出しの取っ手を取り付けます。

ホームセンターで似たような木目の取っ手がありましたのでそれを使用します。

なるべく垂直にドリルで穴を開けます。

ぐるぐる回して取り付け。

よしよし、違和感は少ないぞ。

学習机のサイドワゴンの完成

そして完成です(^O^)/

ワゴンの高さは机の引き出しの高さを考えて作ってあるので下に収納することも出来ます。

基本的には外に出して使って、上にランドセルとか置いて使っているようです。

突然ですが反省点。

うーん。

色がねぇ。

もうちょっと丁寧に塗ればよかった。。。

引き出しは綺麗に可動してくれるので今回の目標は達成できたのですが。。。

色・・・

ということで、サイドワゴンをDIYで作ってみました。

それでは(^O^)/

コメント